線を引く、ということの難しさを語るのは実はさほど難しくない。なぜなら点と点を結ぶということを覚えた次のステップでは、同じレベル帯にある点のどれを優先すべきかという問題に当たるからだ。

結局のところ、ライントレードの神髄というのは点と点を結ぶという本質的な行為に終始しているし、それ自体はやはりそれだけの行為でしかない。

しかしながらトレーダーというのは、ラインを使うにせよ一目均衡表を使うにせよMACDを使うにせよMAを使うにせよ、それに対する価格の反応を分析することが本来の目的である。

その中でも線を引くという行為は完全にトレーダー本人の才覚に依存している。他のインジケーターのように明確な計算式によって過去から現在までのすべてを包括できるわけではない。

だからこそ、線を引くという行為には明確なルールがなければならない。

水平線のルール

①最高値・最安値

②押し安値・戻り高値(特にラス押し・ラス戻り)

③チャートパターン上のネックライン

④執行足に明朗なネックラインが見えない時の上位足のローソク実体ライン

斜線のルール

①トレンドラインとしての最高値・押し戻りに当てたライン

②チャートパターン上の形成ラインとネックライン

おおよそ上記のルールが基本になるが、基本はさして苦労することがない。

本当に難しいのはそのラインを超えた値動きが発生した時だ。

指標発表で大きなヒゲが出た時にそれを採用するか否か。

トレンドラインを明確に抜けない張り付き型の値動きが生まれた時にラインを当てるポイントを修正すべきか否か。

そういったところに線を引く難しさがある。

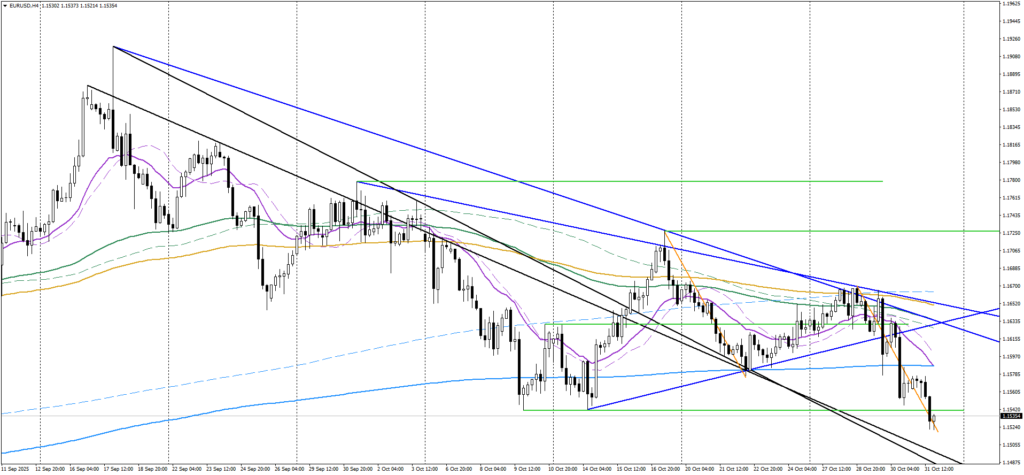

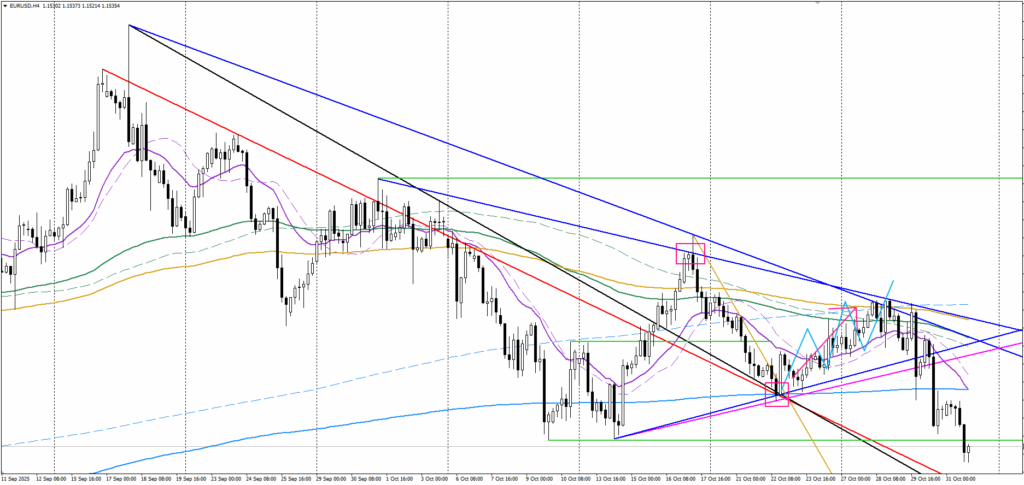

上記ユロドルの4H足チャートでは特に線を引く難しさが現れている。

青いラインは三角持ち合いを示す。緑の水平線はネックラインを示す。黒い斜線はトレンドラインを示す。

水平線を除いて、最も明確に引けるラインは三角持ち合いの青いラインの内、最高値から引いている外側のラインだ。

三角持ち合いを見る時の当て方である高値と高値を結ぶラインとなっている。

次に引けるのは黒いダウントレンドラインの内、最高値から引かれている外側のラインだ。これも線の内側に波が配置するように引けばいいので簡単である。

難しいのは最高値の上ヒゲを無視した内側の黒いダウントレンドラインと、三角持ち合いの上限ラインの内、2点目の高値をヒゲではなく実体側で当てているライン。

そして三角持ち合い下限側のラインは2点目をヒゲではなく実体で当てているのでこれも判断が難しいところになる。

逆にいえばこれらのラインを引けるようになると、チャート分析が格段に上達するということである。

順番に見ていこう。

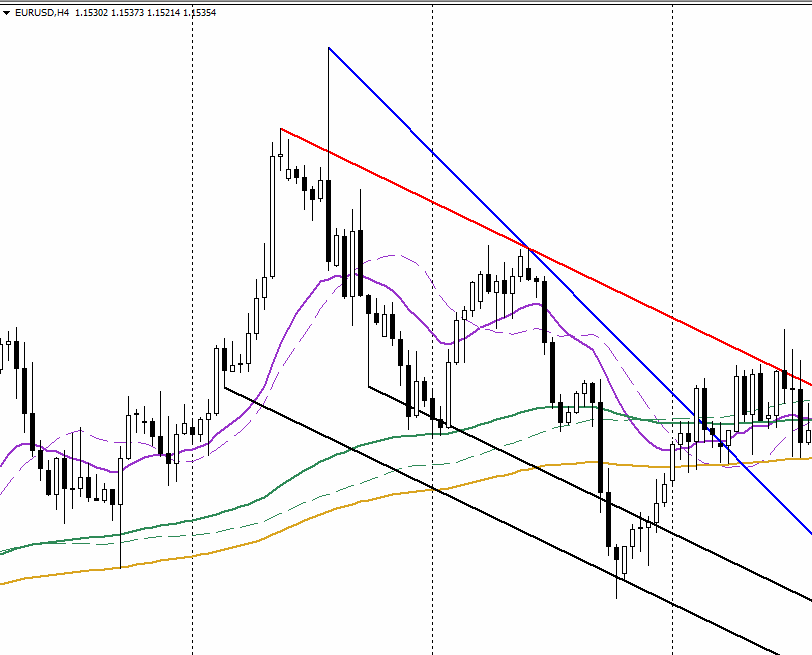

最初は青いラインと赤いラインの2通りを想定する。

赤いラインが使えるかどうかを判断するにあたってはそれをコピーして下側に降ろして色々なポイントに当てた時にチャネルとしての機能を保持できているかどうかを判断の目安にする。

安値側がある程度のチャネルの角度において反応を示しているかを見る。この時は必ずしもビタビタで収まる必要はない。

なぜなら、チャート上では青いラインを当てた最高値側が最も意識されているからだ。チャート分析する上での迷いはそのまま波形に現れているといってよい。

この上ヒゲを採用すべきか否かはチャートを見ている世界中の人がその判断を明確にできていない。私が迷う時、世界中の人もまた迷っている。トレードをする私自身もチャートの一部だからだ。

だから最高値と別に採用されるラインが見える時、価格はその高値安値のポイントを明確にできずに迷いが生じる。ビタで止まることは稀だ。

チャート進行に合わせてラインを修正する必要が出てくることがある。上記では、赤いダウントレンドラインは当初のままで、青いダウントレンドラインだけを修正している。

ラインの修正に当たっては、オレンジ色のラインや黒いラインも引きたくなるがそれらは採用しない。

ライン修正時のルール

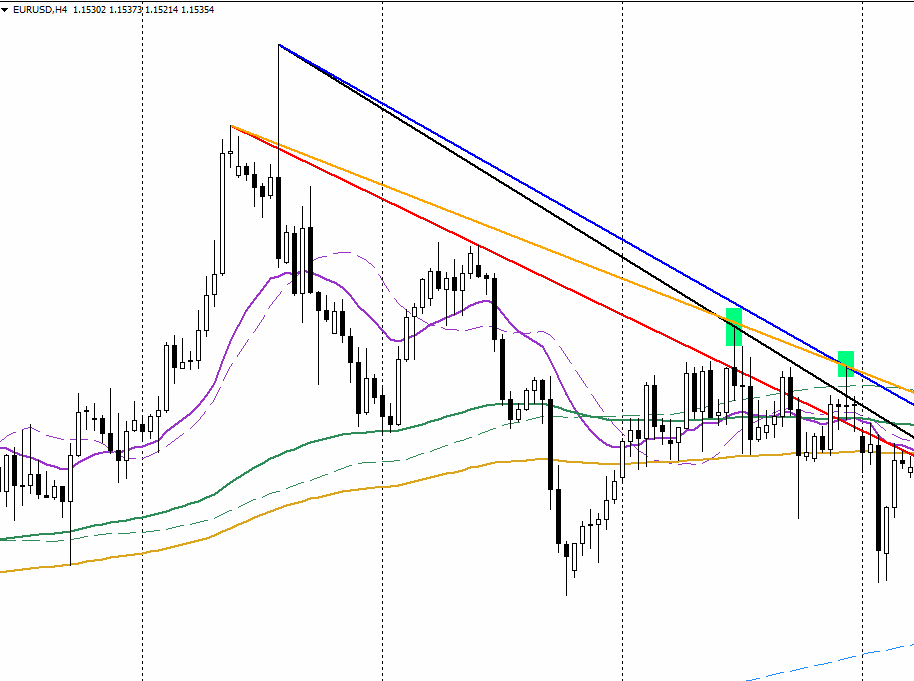

・頂点から引かれるラインが複数選択できる時、不動ラインと可変ラインによってチャート監視の目を保持する

赤いダウントレンドラインは不動ラインとする。

青いラインは可変ラインとする。青いラインを可変とする理由は、それが明確にトレンドの最高値を示す起点を持ち、トレンド全体をそのラインの内側に収めることを目的とするからだ。

例えば青いラインを修正するにあたっては黒いラインが採用できるが、緑BOXの高値のヒゲが推移していくなら常に外側に当てながら修正する。

赤いラインを修正しようとするにあたってはオレンジのラインが取れるが、それは採用しない。

なぜなら最初に赤いダウントレンドを採用しようとした目的は、最高値同士を結んだ外側のラインではなく、価格帯から抜け出したヒゲを無視したベターラインとしての価値を持たせるためだからだ。

ラインには目的がある。その目的の明確化こそが、その他一般のインジケーターの不動の計算式に相当するルールになる。

チャート進行で黒いダウントレンドと赤いダウントレンドの差が収束して来た頃、トレンドブレイクが発生した。 このブレイクはWボトムからなる第4波として見ていた所だ。おおよそ1:1の抜け具合で「しっかり抜けた」と判断できるところだ。基本的にWボトムの等倍までは行くだろうという観察を続ける。 その後、いわゆる第5波になろうかという下落の波が各トレンドラインに対するリテストをつけた。 ここから先はこの5波がここで終わるのかを観察をする場面となる。

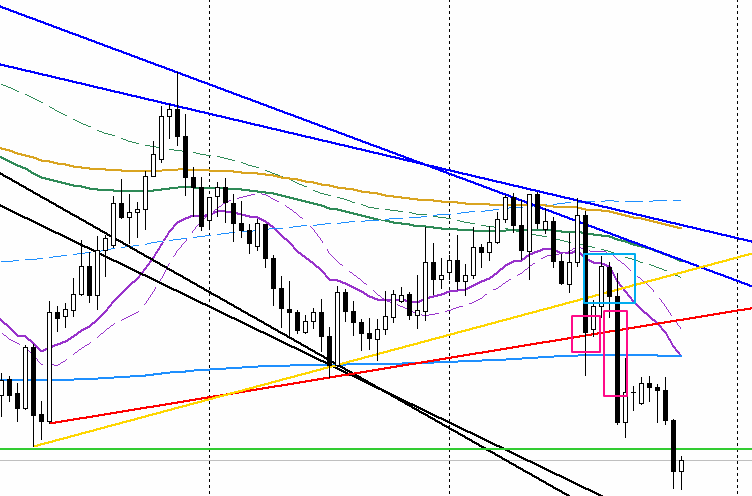

大外に引く青い切り下げラインは黒いダウントレンドを引く時の基本理念のまま変わらない。引き直した時点ではただの切り下げラインである。

青い切り下げラインの内、内側のラインは2点目を実体側に当てている。これは起点側は戻り高値として明確であるから、そこから発生する波形を観察する意図で試し引きするものだ。

試しに弾いてみると2点目で実体に合わせた時に赤枠で囲っている4本のローソク足がその角度の中にきれいに収まったので機能すると判断して引き残したものだ。

赤い矢印の上昇については、黄色いダウントレンドを引いて見たり、紫の20MAに乗ったあたりからのロングも想定できる場面だが、自分は見送ったところである。

黄色いダウントレンドラインがいまいち使いづらかったからだ。下の赤枠からの上昇が20MAを上抜けなかったことはこの時点ではナイーブだった。

青い波のようなダイナミズムがあれば乗り込んだと思う。結果的にこの赤枠周辺では逆三尊あるいはダイヤモンドフォーメーション的な値動きによって反転した。

続いてこの上昇の始まりを見て、三角持ち合いの下限側のラインを引くことになる。ピンクのラインではなく青いラインで採用したのは、ローソクの実体が揃って水色の600EMAに反応していたからだ。

ライン修正時のルール

・ラインの2点目以降の修正に当たってはヒゲと実体の内、よりポイントが揃っていてその後の値動きのサポートがしやすい方を採用する

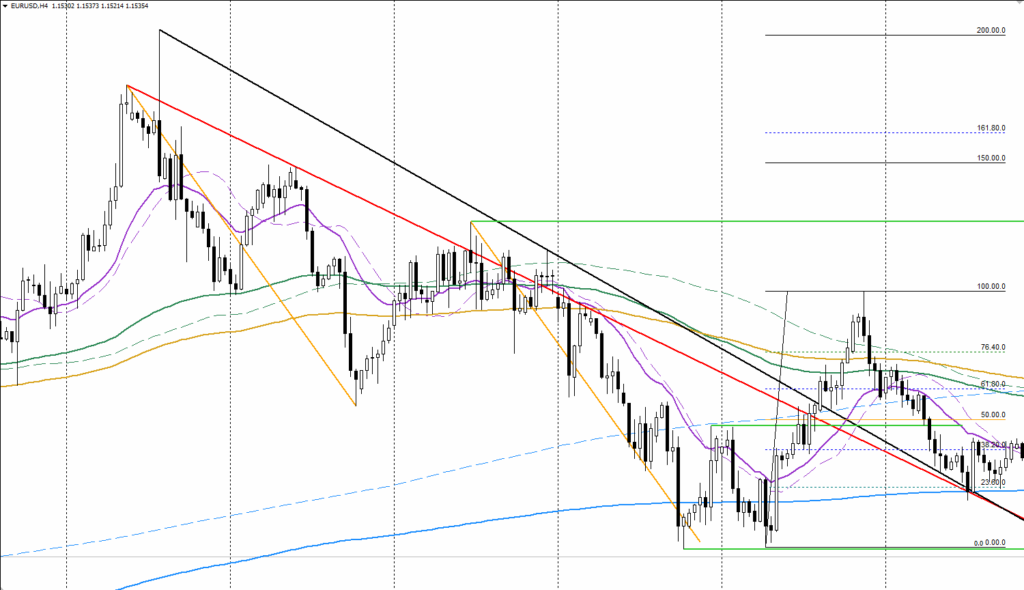

例えば4波5波の観測ができずとも波全体はダウントレンドである。トレンドが継続するか否かの場面ではなるが、トレンドとしては下方向のままだ。

こういった時に水平線以外の斜線、特に切り上げラインを引く時は鈍角と鋭角の内、鋭角側がポイントで効いているならそちらを採用すべきだ。

チャートにおいては下落時は勢いが強いと言われている。その流れに乗ることを念頭に置く場合、鈍角のラインでは乗り込みが遅くなることが多い。

上記のような赤い鈍角側のラインだと、赤枠1つめではサポートされていて「抜けていない」もしくは「抜けが甘い」と思ってしまうし、2度目の下落は陰線の勢いが強くて常時監視していなければ飛び乗りも難しい。

黄色の鋭角ラインで見ていると、青枠のような抜け戻りからの戻り売りがしやすくなる。

この明らかな差を観察することがライントレーダーにとっては重要であるし、どうとでも引ける線の引き方に明確なルールを設けることが必須となる理由である。

トレードしやすくなる線を引かなければ意味がない。

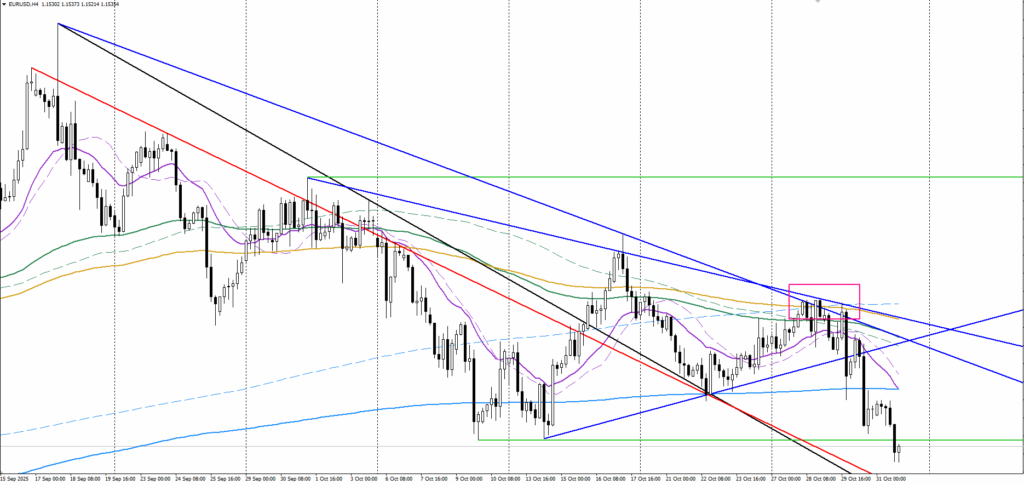

青い三角持ち合いが三角持ち合いとしての機能は発揮するのではないかと思い始めるのは赤枠で囲ったあたりの上値の抑えられ方を見てからだ。

上位のMA帯がこの持ち合いの3点目として蓋をしているところなので、三角持ち合いの下抜けをするか上抜けをするかを待てばいいということになる。

結果的に下抜けしたので、リテストの20MA寄り付きから売っていけばいいということになる。決済は直近安値の緑水平線付近が妥当ということになる。

ここで決済することによって、先般のトレンドラインブレイク4点目からの5波動目という観測を維持することができるため、それまでの分析を否定しなくてよくなるのでノンストレスである。

ここから実際に安値をブレイクしたら、トレンド継続かといった新たな視点でチャート分析をスタートすることができる。

まとめ

水平線のルール

①最高値・最安値

②押し安値・戻り高値(特にラス押し・ラス戻り)

③チャートパターン上のネックライン

④執行足に明朗なネックラインが見えない時の上位足のローソク実体ライン

斜線のルール

①トレンドラインとしての最高値・押し戻りに当てたライン

②チャートパターン上の形成ラインとネックライン

ライン修正時のルール

・頂点から引かれるラインが複数選択できる時、不動ラインと可変ラインによってチャート監視の目を保持する

・ラインの2点目以降の修正に当たってはヒゲと実体の内、よりポイントが揃っていてその後の値動きのサポートがしやすい方を採用する

線の引き方自体はもっとあれこれあるが、基本理念としてはこういった捉え方で考えるとわりあい引きやすくなる。

線を引く目的は、トレードしやすくするためであって、チャート分析を難しくするためではない。

たくさん線を引いたチャートを見て、自分でひとつひとつのラインを説明できないなら、文字通り不要な線を間引くべきだ。

コメントを残す